Même si le timing semble parfait, simple coïncidence, la publication était prévue bien avant. Quant à la colère agricole, elle ne tient pas du hasard, plutôt une suite logique, un aboutissement. Dire qu’elle est partie de quelques agriculteurs du Tarn retournant les panneaux d’entrée de leurs communes pour faire le buzz et interpeller les pouvoirs publics ! C’était le 29 octobre 2023, voilà où nous en sommes, lire la suite dans l’agora de Marianne.

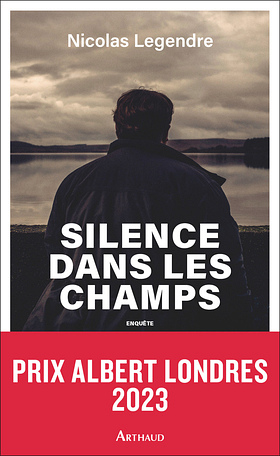

Silence dans les champs

J’ai toujours eu un profond respect pour les personnes franches du collier. Le collier, c’est la pièce du harnais passée autour du cou de l’animal pour qu’il puisse tirer. Charrue, rouleau, herse ou charrette ; cheval, âne, mule, vache, bœuf… toutes les bêtes ne sont pas franches, et un soldat franc du collier n’avait aucune crainte à s’exposer au front. Droit et sans manière, il y montait. En l’espèce, le « soldat » Nicolas LEGENDRE, auteur du livre événement 2023, SILENCE DANS LES CHAMPS, et pour lequel il a reçu le prestigieux prix Albert-Londres, appartient à cette catégorie. Respect.

Les premières pages, lorsqu’il parle de lui, sa famille, son histoire, sa Bretagne, sa littérature est belle, ses mots sobres et bien pesés comme un civet doucement mijoté et assaisonné à point. La 4e de couverture : « Depuis les années 1960, le « système » agro-industriel fait naître des empires transnationaux et des baronnies rurales. Il crée des usines et des emplois. Il entraîne la disparition progressive des paysans, l’asservissement de nombreux salariés de l’agroalimentaire, l’altération des écosystèmes et la généralisation de la nourriture en boîte. Il s’impose au nom de la realpolitik économique et de la foi dans une certaine idée du « progrès ». Il prospère grâce à la bienveillance, l’impuissance ou la lâcheté des autorités. Il engendre ses propres mythes, capables de façonner durablement les mentalités…. » ISBN : 9782080280886

Question

Enquêter là où l’on vit et d’où l’on vient est certainement l’engagement le plus dangereux pour un journaliste. Dans certains pays, beaucoup y laissent la vie. En Bretagne, la journaliste Morgan Large a été la cible de deux tentatives d’assassinat non élucidées en enquêtant sur le même sujet. Tu es aujourd’hui « fiché » par certains comme étant « l’ennemi » de la Bretagne, pourquoi décide-t-on un jour d’y aller quand même ?

Je tiens à dire que la Bretagne n’est pas l’Amazonie. Les conditions d’exercice du métier de journaliste dans la région, comme en France, sont globalement correctes, et les pressions, menaces et violences que certains ou certaines peuvent subir ici n’ont rien à voir – en général – avec ce que peuvent connaître des confrères et consœurs dans d’autres pays. Ceci étant dit, les attaques et délits dont ont a été victime, entre autres, ma consœur Morgan Large, sont tout à fait notables. Je ne minimise pas leur violence.

Pour répondre à ta question, je ne me suis pas levé un matin en me disant : j’y vais. Ce livre – comme les autres, en ce qui me concerne – a longtemps mûri « tout seul dans son coin », sans même que je sache qu’il était en train de mûrir. Je ne suis pas étranger à la thématique agricole, ni au monde rural, ni à la Bretagne. J’ai grandi à la ferme, fils et petit-fils de paysans, dans la campagne de Haute-Bretagne. Beaucoup de thématiques développées dans Silence dans les champs ont rythmé mon quotidien d’enfant. Le suréquipement des fermes, la surenchère en matière de mécanisation, la course aux gros tracteurs, je la constatais sans pouvoir l’objectiver – et j’étais passionné par les machines agricoles. J’entendais mes parents parler de tel ou tel voisin qui ne cessait d’agrandir sa ferme. Ils évoquaient aussi le remembrement, la laiterie, la paye de lait, la « coop », le « syndicat » et, bien sûr, la « banque »… Le mot « mafia » émaillait certaines conversations.

J’ai appris à lire avec Ouest-France, mais aussi avec la presse professionnelle agricole – on recevait des revues à la maison. Je ne savais pas, à l’époque, que la FNSEA était l’actionnaire majoritaire de plusieurs de ces publications. Je m’en fichais bien. Tout cela a bercé mon enfance et dessiné une sorte de toile de fond. Plus tard, une fois devenu journaliste, j’ai beaucoup travaillé sur les questions agricoles et agroalimentaires, notamment pour Le Monde. J’ai visité des fermes. J’ai rencontré beaucoup d’acteurs du milieu. J’ai pu appréhender la grande détresse de nombreux paysans, liée notamment au sentiment de perte de sens qu’ils éprouvaient vis-à-vis de leur métier et donc, bien souvent, de leur vie – car devenir paysan, c’est un choix de vie autant qu’une orientation professionnelle. J’ai noué des relations de confiance avec certains protagonistes « de l’intérieur » (responsables syndicaux, cadres d’instances agricoles, etc.).

Certains m’ont confié (sous couvert d’anonymat) leur sentiment concernant l’agriculture bretonne, sans fard ni éléments de langage. Ces gens, parfois encartés à la FNSEA, validaient peu ou prou les critiques formulées par les opposants au modèle agro-industriel depuis 40 ans. Un comble ! C’était nouveau, pour moi. En temps normal, ces gens se taisent ou se contentent du discours « officiel ». J’ai aussi rencontré des syndicalistes qui, fort d’une très longue expérience dans le marigot politique et agro-industriel, m’ont évoqué des faits présumés sidérants, tous liés au modèle agricole dominant en Bretagne : abus de biens sociaux, trafic d’influence, menaces, violences, sabotages, etc. C’était au début de l’année 2021. Cette rencontre fut un déclencheur. Je songeais depuis un ou deux ans à écrire un livre sur l’agriculture bretonne, mais je ne parvenais pas à dégager une idée force. Ou, plutôt, je ne savais pas par quel bout prendre la chose (il y a tant à dire). J’ai acquis la conviction que les opposants au modèle agro-industriel n’utilisaient pas le mot « mafia » forcément à tort… Simplement, ce terme était inexact. Il était imprécis. Il s’agissait en fait d’un système. Un « ordre social », pour reprendre la formulation du chercheur Ali Romdhani. Personne, à ma connaissance, n’avait encore décortiqué le fonctionnement de ce système avec une approche globale incluant la sociologie, l’histoire, l’agronomie, la géographie, la philosophie… Je me suis dit que j’avais des cartes en main pour m’attaquer à cette montagne. L’approche journalistique m’a permis d’« humaniser » cette enquête transversale.

Question

Pourquoi avoir choisi d’adresser tes derniers mots au Crédit agricole Bretagne ? Comme si elle était la clef de voûte du système breton.

Il n’y a pas de message subliminal derrière ce choix. A la base, c’est tout à fait prosaïque : j’ai terminé mon enquête en sollicitant un certain nombre de personnes et d’entités mises en cause directement ou indirectement par certains témoins que je cite dans le livre. Il s’agit d’une démarche contradictoire classique. J’évoque cet aspect à la fin du livre, car il s’agit de la dernière étape de mon enquête. J’ai notamment interrogé la FRSEA de Bretagne, la Coopération agricole Ouest et la direction des caisses bretonnes du Crédit agricole. Il est vrai, cela dit, que ce choix revêt une dimension symbolique, puisque les acteurs bancaires constituent une clé de voûte du complexe agro-industriel et du modèle agricole dominant, au même titre, selon moi, que le « fond » idéologique et culturel qui a permis à cette agro-industrie de s’imposer.

Ces deux aspects (économique et idéologique) sont, pour moi, aussi fondamentaux l’un que l’autre. Ils vont de pair et s’imbriquent. Le productivisme découle d’abord d’une vision du monde et d’un rapport au vivant énoncés et développés depuis plusieurs siècles, qui ont atteint leur forme paroxystique avec l’avènement de la civilisation industrielle. Dans le contexte de démocratie libérale qui est le nôtre, le productivisme a pu être mis en œuvre, concrètement, parce qu’un certain nombre de « puissances d’argent » ont embrayé le pas des décideurs politiques et économiques. Le Crédit agricole, première banque du monde agricole français, a joué un rôle majeur en la matière. Il a été à la fois une « machine à cash » et un instrument de pouvoir, via les conseils d’administration de ses différentes caisses locales, largement mis au service d’une vision libérale et industrielle de l’agriculture.

Illustration article : Fred Beveziers

26 janvier 2024

Le clou de la journée, c’est l’incendie criminel de la Mutualité Sociale Agricole de Narbonne – sous les yeux de la police – par quelques manifestants radicalisés. Le Président du Sénat, deuxième personnage de l’État derrière le Président de la République, a déclaré à ce sujet sur BFM que : « même s’il faut respecter l’état de droit, « hausser le ton » « fait partie du débat démocratique ». » Ainsi, la violence envers les biens ferait partie du débat démocratique ! Curieuse conception pour un homme d’État.

Quelques heures plus tard, le Chef du gouvernement accouchait d’une souris, sauf pour ceux qui croient encore aux promesses. A l’exemple de la France qui va soi-disant s’opposer au traité de libre-échange avec le Brésil, alors même que l’UE vient d’annoncer qu’il va être conclu ! Silence radio sur le revenu des agriculteurs, plus encore sur l’instauration d’un revenu minimum garanti, la misère va donc pouvoir prospérer pour le plus grand bonheur des gros ! À noter que la police de l’environnement va être désarmée… un désarmement réclamé par la FNSEA, une sacrée avancée sociale !

🪱 Pour nous soutenir

Les livres sont notre seule source de financement,

en libraire ou dans notre boutique.